2017年08月21日

専攻教育

平成29年度研究室配属(3年)

本年度、研究室配属を終えた3名の学生の感想文をご紹介します。

研究室配属を終えて

今回私は、医化学研究室 伊藤研にお世話になりました。基礎研究に興味があり、2年次に受けた生化学の講義が非常に面白かったので、生化学と関連する医化学研究室を希望していました。

私が選んだテーマは「1細胞のDNAのメチル化シーケンシング」でした。選んだテーマの前提として、「1細胞から抽出したDNAを鋳型としたPCR」を成功させる技術を身に着ける必要があり、三浦先生のご指導のもと、プライマー設計、細胞の培養、リアルタイムPCR、電気泳動、そしてQiascoutを用いた1細胞分取といった基本の実験の手順を身に着けました。2年次の実験のように「実験系は最初から最後まで用意されていて、あとはマニュアル通りやる」というのではなく、「実験の大枠を先生から教えていただき、具体的な実験は自分で設計してみる」というのが、実験の責任感を自覚するきっかけにもなり、刺激的で非常に楽しくもありました。最初は先生に質問ばかりしていましたし、失敗もしましたが、失敗を分析して次の実験計画に応用し、結果が上手くいったときのうれしさは格別でした。

|

研究室の研究員の方々も気さくに声をかけてくださり、大変良い環境で基礎研究体験ができました。また、パッドさんという留学生とも交流できて、医学や英語学習へのモチベーションにもつながりました。

最後に、未熟者の私を研究室に歓迎してくださった伊藤先生、指導や質問に根気強く対応してくださった三浦先生、岡田先生、細胞培養について指導してくださった久野先生、そのほかの研究員の方々に心より御礼申し上げます。一ヶ月間、本当にありがとうございました。

■医化学分野のウェブサイト研究室配属を終えて

3年次の基礎研究配属で、私は将来臨床医、特に小児科分野に関心があったため、成長発達医学(小児科)の研究室を希望しました。研究室では、SHANK3という、自閉症に関連していると言われる遺伝子の研究を行いました。大学院生に基本的な知識や実験の手技について教わりながら研究を進めた他、実際に臨床の現場で働く医師の方の講義を受け、英語の論文を読んでの抄読会、研究発表も経験しました。

|

|

|

医師の方の講義では、臨床研究分野のことから、小児神経科医の方からの医療倫理の講義、発達評価に関する研究の被験者になるものまで、内容は様々でした。普段の授業では経験できないような専門的な内容について学び、考える良い機会となりました。講義以外の場面でも、大賀教授とお話しする機会も設けていただき、小児科医のやりがいについて伺うことができました。また、大学院生の生活を垣間見ることで、研究はもちろん、病院の当直の仕事をしたり、小さなお子さんの子育てをしたりといった、大学院生の様々な姿を知りました。今までより具体的に大学院に行く自分の将来像について考えられるようになりました。

抄読会では、研究テーマに関わる重要な英語の論文を読み、内容を理解してスライドにまとめ、先生方の前で発表しました。英語の長い文章を読むことには苦戦しましたが、自分が研究を行いながら有名な雑誌に載っているような研究を知ると、どうしてこんなことを思いつけたのだろうと、以前であれば受け身に流してしまっていたような内容にも、その発想の素晴らしさに気づくことができました。研究発表では、一ヶ月の研究を背景・目的から結果、考察、将来の研究についてまでまとめて、医局の先生方の前で発表しました。発表をまとめる流れや、研究結果をわかりやすく示す方法について学び、自分が行った研究についてより深く考えることにもつながりました。発表後には質問を受け、自分にはなかった新たな視点に気づき、先生方の白熱した議論を聞いて、研究の奥深さを知りました。

研究室配属では、研究生活を送ることで実験の手技を身につけることはもちろんですが、先生方の講義や、大学院生とお話しすることで、自分の将来像をより明確にするきっかけにもなりましたし、研究そのもののおもしろさを知ることもできました。お忙しい時間を割いて、このような機会をくださった先生方に心より御礼申し上げます。

■成長発達医学分野のウェブサイト

研究室配属感想文

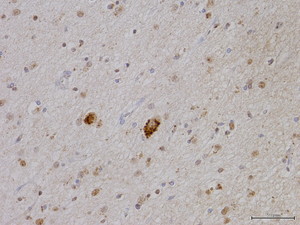

私は、前期の研究室配属で神経病理学分野の研究室に配属させていただきました。この研究室では主に、プリオン病、脳腫瘍、神経変性疾患を研究対象とし、病理形態学的研究を基盤として、さらに生化学的、分子生物学的手法を加えて、それらの病態解析と治療法開発を行っています。また、病院業務として神経疾患の生検診断と剖検を担当しています。私は、ALSなどの神経変性疾患に興味があり、将来その治療法の開発などに関わっていきたいと考えており、前期研究室配属は、神経疾患の病理形態学的研究だけでなく生化学的研究も行っているこの研究室を選びました。

尾状核 1C2抗体

|

今回の研究室配属で、これから私がやっていく医学の基礎研究についてのイメージができたことが私の中で最も大きな収穫でした。臨床研究は現在わかっていることを用いて、ある疾患に対する治療法や予防法などを研究していくものであるのに対して、基礎研究はヒトの身体の構造を分子レベルまで理解するためや、ある疾患の分子レベルからの原因や機序の理解をするための研究であると思いました。そのため、基礎研究は原因不明の病気や治療法のない病気を減らしていくうえで重要なものであると改めて感じました。またそれと同時に、今回剖検をするにあたってハンチントン病について理解するため勉強した中で、基本的な知識だけでもとても多く感じただけでなく、これを踏まえたうえで未知のことを探求していくためには専門とする分野だけでなく、幅広い分野の知識を持っておかなければいけないと感じ、基礎研究の難しさも少しではありますが実際に知れました。今回の研究室配属では、基礎研究をやっていくうえでの基本的な実験は行えなかったので、他の神経疾患に関わる基礎研究を行っている研究室を回ってそれらも学びつつ、これから専門とする分野を決めたいと思います。

最後になりますが、この1か月間ご指導いただいた研究室の方々に心より御礼申し上げます。

|

|