学科紹介

九州大学医学部は1903年に県立福岡病院をもとに勅令により誕生しました。 現在の病院キャンパスには、我が国最大級の九州大学病院や講義研究棟、放射線実験センターや動物実験施設などの各種研究施設が立ち並びます。また、病院キャンパスには医学のみならず、歯学、薬学、保健学、医療経営・管理学などの医学に関連する学部・大学院の講義棟や研究施設が集まっており、九州大学における医学・生命科学の教育・研究拠点となっています。 キャンパス内の小径には、世界の医学・医療に貢献した九州大学医学部が誇る6名の諸先輩(大森治豊初代学長、 稲田龍吉教授、宮入慶之助教授、田原淳教授、久保猪之吉教授そして橋本策博士)の名がつけられ、先人の偉業を称えています。

医学科の目指すこと

基礎生命科学の急速な発展に支えられ、現代の医学・医療の現場では遺伝子治療や再生医療が可能となりつつあります。また、工学や情報学と医学の融合は、遠隔治療やロボット手術などの高度先端医療を可能としてきました。このように医学・医療における技術革新は目覚ましく、我が国の将来の医学研究・教育ならびに医療を支えるであろう若者達には、医学研究の更なる発展に貢献し、このような先端的医療を研究開発・実践することが期待されています。

一方で社会構造の変化も急速で、グローバリゼーションの下に国際化が進み、世界各地で起こっている国際紛争や災害、環境問題や格差社会などの課題を地球規模で捉え、解決する能力を持つ人材が求められています。このような国際的視野をもつ人材は医学の分野でも求められており、そのような人材を輩出することは九州大学医学部の重要な責務です。

九州大学医学部の先輩方は、それぞれの時代が抱える問題に立ち向かうことで、世界に誇る研究成果をあげるとともに、医療や国際社会に多大な貢献を果たしてきました。今も多くの卒業生が、医学研究や臨床、行政や国際NGOなどの様々な領域で活躍しています。本学科では、このような伝統を継承することで、将来の我が国の医学研究・教育と先端医療を支える人材の育成を目指しています。

医学研究者には旺盛な探究心と独創性に富んだ発想が重要であり、臨床医には診療の実力と病気とともに闘う患者に寄り添う良き援助者であることが重要です。そして両者には、生涯に渡る能動的な学習の継続が必要です。本学科のカリキュラムは、医学の知識、倫理観を基盤とし、そうした能力を身に付けることを目標としています。

一方で社会構造の変化も急速で、グローバリゼーションの下に国際化が進み、世界各地で起こっている国際紛争や災害、環境問題や格差社会などの課題を地球規模で捉え、解決する能力を持つ人材が求められています。このような国際的視野をもつ人材は医学の分野でも求められており、そのような人材を輩出することは九州大学医学部の重要な責務です。

九州大学医学部の先輩方は、それぞれの時代が抱える問題に立ち向かうことで、世界に誇る研究成果をあげるとともに、医療や国際社会に多大な貢献を果たしてきました。今も多くの卒業生が、医学研究や臨床、行政や国際NGOなどの様々な領域で活躍しています。本学科では、このような伝統を継承することで、将来の我が国の医学研究・教育と先端医療を支える人材の育成を目指しています。

医学研究者には旺盛な探究心と独創性に富んだ発想が重要であり、臨床医には診療の実力と病気とともに闘う患者に寄り添う良き援助者であることが重要です。そして両者には、生涯に渡る能動的な学習の継続が必要です。本学科のカリキュラムは、医学の知識、倫理観を基盤とし、そうした能力を身に付けることを目標としています。

医学科の教育

本学科のカリキュラムは、わが国の医学生が卒業時までに修得すべき総合的知識・技能・態度についての目標を示した医学教育モデル・コア・カリキュラムと、本学の理念、特色に基づき設定された内容から構成されています。

本学科では、早期に学生の基礎医学研究への足掛かりとなる機会を、また臨床実習の中で臨床研究や再び基礎医学研究に触れる機会をそれぞれ提供し、臨床医の育成だけではなく、医学研究者の育成も行っています。

研究分野での受入れ

学府(大学院)の各研究分野では基礎医学研究、臨床医学研究を行っています。通常、研究室に所属し本格的に研究を始める場合は学府に進学しますが、研究室により医学科在学中の学生の受入れを行っているところもあります。

研究室配属

将来研究者として活躍するにあたり、早期に実際の研究分野に身を置き研究チームの一員として働くことにより、研究者としての自覚や倫理観の養成や、研究室での基本的な知識やルールなどを学ぶこと、また、協調的な学習環境の中で問題解決能力を高め、生命医学領域に対する学習意欲の向上をめざすことを目的として、 3年次に基礎医学の研究室配属を、6年次に臨床医学を加えて研究室配属を行います。

MD-PhDコース

MD-PhDコースは平成19年度からは導入されました。これは、医学科4年次修了後休学し、大学院博士課程に進学するコースです。博士課程に進学し研究を進め、医学博士を授与された後、医学科5年生に復学し、医学科卒業時にはMD(医学士)とPhD(医学博士)の両方を取得しています。

国際交流・医学英語

九州大学では、国際的な視野を持ち海外で通用し得る人材を育成するため、学生の海外留学を奨励しています。本学科では2年次より「国際医学」科目を取り入れ、医学英語の渡航先教育を行っています。また希望者には米国、韓国などの海外の医科大学への短期交換留学の機会を提供しています。

この他、九州大学全学の国際交流プログラムがあります。下記をご参照ください。

| 研修先 | 内容 | 関連記事 |

|---|---|---|

| ドイツ グーテンベルグ大学医学部 |

病院(麻酔科)での臨床実習 | グーテンベルク大学(ドイツ)での臨床実習 |

| アメリカ クリーブランドクリニック |

病院(外科)での臨床実習 | Cleveland Clinicにおけるクリニカル・クラークシップ |

| イギリス ロンドン大学セントジョージ校医学部(H22) ニューキャッスル大学(H21) ※年度により渡航先が変わります |

病院(外科)での臨床実習 | 医学生の英国大学医学部への短期留学 |

| 韓国 釜山大学校医科大学 |

病院での臨床実習 | 釜山(プサン)大学国際交流参加者募集 |

| 韓国 仁済大学 |

PBL授業参加、病院見学 | 仁済(インジェ)大学国際交流参加者募集 |

| 韓国 慶尚大学 |

病院での臨床実習 | 慶尚(キョンサン)大学国際交流参加者募集 |

| ニカラグア NPO医療ボランティア団体 |

活動支援 (医療器具の運搬、医療スタッフの補助) |

「Service-Learning in Nicaragua」 |

| アメリカ サンノゼ州立大学(九州大学国際部主催) |

語学研修 |

この他、九州大学全学の国際交流プログラムがあります。下記をご参照ください。

医療系統合教育科目

近年の急速な科学の発展や社会環境の変化によって高度化、細分化した医療は、より幅広い知識や技術を有する医療従事者を求めています。九州大学では、医療分野における医、歯、薬学部生の多職種間教育(合同授業)を実施しています。医学科でも「インフォームド・コンセント」、「薬害」などの授業を受講することが出来ます。

医学科が学ぶ医療系統合教育科目の一覧

医学科が学ぶ医療系統合教育科目の一覧

協調学習

本学科では1年次のコアセミナー、国際医学でのチームベースラーニングなど協調学習を取り入れています。協調学習とは、グループで与えられた課題に沿って、役割を分担し、問題を解決することに経過によっての学習を得る学習方法です。コミュニケーション能力など、チーム医療の現場や研究室の一員として働く際に必要となる力を身につけることができます。

バーチャルシミュレータ

九州大学病院は、内視鏡外科手術トレーニングセンターやクリニカルトレーニングセンターなど、医療に携わる人材が効率的に学ぶことができる施設を開設しています。 本学科では、その施設が所有する、インタラクティブにさまざまな状況が作り出される画面を見ながら鉗子等を操作し、微細な手術手技を体験するVR(バーチャルリアリティ)シミュレータを使用した授業や、統合教育科目の一つである「医工連携」で、内視鏡ロボット手術システムの臨床応用についてなど、最先端の技術や医療手技に触れることができます。

先端医療イノベーションセンター

病院キャンパス内には、先端医療イノベーションセンターがあります。先端医療イノベーションセンターは、産官学が協同体制を構築しながら、先端医療分野における研究開発から臨床研究・臨床試験までを一貫して実施するオープンイノベーション拠点として、企業参加型の臨床研究の円滑な推進、臨床導入の橋渡し、治験を含む臨床試験の支援、教育訓練による人材育成等を行うことで、我が国における医療・福祉環境の向上と国際競争力を有する技術力の保持・発展及び地域経済の活性化を図ることを目的としています。

研究室配属や臨床実習など学生のキャリア形成を目的とした授業を実施していることをはじめとし、授業外の活動として研究室に所属し研究を重ねることや、海外における短期留学、サークル活動での、僻地医療ボランティアや救急救命の普及活動など、学生の自主性を尊重したキャリア形成につながる活動を教員がサポートしています。

e-ラーニング

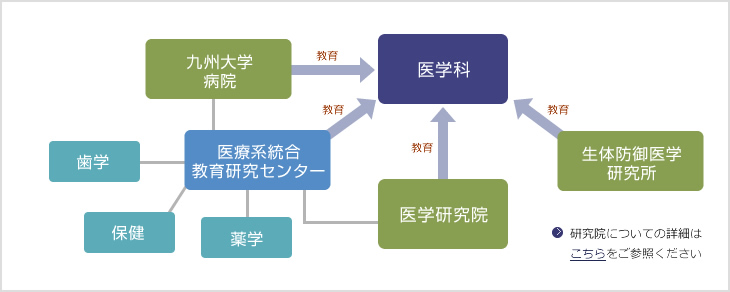

教育体制

医学科の教育指導は、医学研究院所属、九大病院所属、生体防御医学研究所属の教員が連携して行っています。また、教務委員会でカリキュラムの問題点を見直しながら、時代に即した教育を目指しています。